大学の発表などであれば長くても20分ぐらいの発表が多いですよね。

しかし、ビジネスシーンや講演になると30分から1時間話すといった機会も多くなります。

自分の大学時代を思い出してみましょう。

「90分間、授業に全集中していた!!」と自信を持って言える人は少ないかと思います。

かくいう筆者も、気がつくと上の空…ということが多々ありました。

塾講師として授業していた時、90分の授業を受ける小6に「コイツらすげぇ…」と感心していたくらい。

たまに集中力の鬼みたいな人もいますが、やっぱり長時間座っているとボーッとしてしまうこともありますよね。

だからと言って、あなたの渾身のプレゼンを聞き流されては困る…。

そこで、今回は「聞き手の集中力を切らさない方法」を心理学的な側面からお話していきます。

ぜひ、プレゼンに取り入れて、あなたの伝えたいことをしっかり受け取ってもらいましょう!

もくじ

・長めの発表が苦手な人

・「つまり何?」と言われてしまった人

・プレゼン上手だよね!と言われたい人

効率的に作業するには「15分・45分・90分」という15分刻みが良いようです。

日々勉強に力を入れている方なら、聞いたことがあるかも知れませんね!

もちろん個人差はありますが、15というのは集中力のマジックナンバーです。

確かに、小学校の授業も45分くらいではないでしょうか?

これは心理学や脳科学的な側面から、「これが丁度いい!」と結論づけられているようです。

じゃあ、プレゼンも15分おきに休憩を挟めばいいの?

答えは、NOです。

作業する時に15分おきに小休憩を入れると、効率がアップするとお話しました。

しかし、あくまで「能動的に」作業に取り組んでいる場合です。

例えば、手を動かして問題を解くとかパソコンで資料を作るとか。

自分自身で「やろう!」と思って作業している時は15の倍数分で進めると効率が上がる、というお話なんです。

一方で「プレゼンを聞く」のは「受動的な」行為ですよね。

もちろん工夫されたプレゼン(後述します)なら、能動的に参加できる場合もあります。

しかし、たいていのプレゼンは最後に質疑があるくらいで、基本「話を聞いてもらうスタイル」ですよね。

受け身の状態で集中して話を聞ける時間は、

なんと 7分 です!

これは、書籍【心理学的に正しいプレゼン】で言及されています。

こちらの本を読書中なので、今後レビューを載せたいと思っています!

筆者自身は、企業の方が大学で技術紹介をしてくれる講義で初めて聞き、衝撃を受けました。

そのため、10分以上話すのであれば7分ごとに「変化」を入れて、聞き手の疲れをリセットする必要があります。

7分ごとの「変化」で、

聞き手の集中力を保つ

では、具体的にどんな変化を加えればいいかをご紹介します。

スライドに変化をつける

これが、1番簡単な方法です。

7分ごとにパッと目を引くスライドを挿入してみましょう!

人間は情報の約80%を視覚から得ています。

しかし、代わり映えのしない視覚情報が続くと、脳は情報を得ることをサボり始めます。

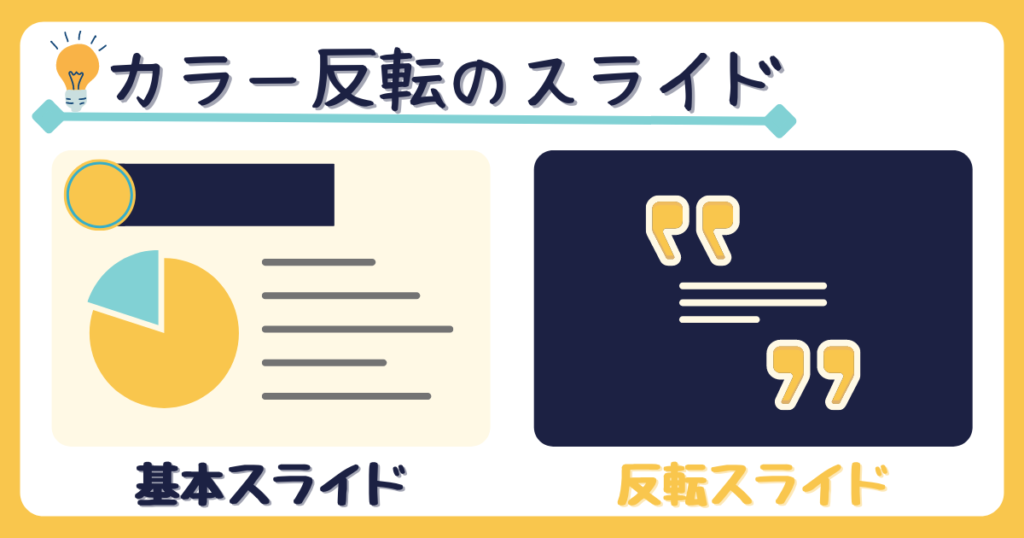

そこで、集中力が切れてくる7分置きに「カラー反転」をしたスライドを入れてみましょう!

「カラー反転」ってどうゆうこと?

例えば、白地にグレーの文字が基本のスライドなら、グレー地に白の文字のスライドをつくるのです!

白っぽかった画面が急にグレーになったら「え?」ってなりますよね。

パソコンの画面がナイトモードに変わる瞬間のようなイメージです。

一瞬ですが「ドキッ」としますよね。

これを上手く使うことで、聞き手の注意を再度惹くことができます。

つまり、聞き手の集中力を継続することが可能になるんです!

インタラクションを入れる

これは、プレゼンが得意な人であれば取り入れやすい方法です。

インタラクションとは、意訳すると「対話」です。

ただ聞いているだけのプレゼンよりも、「やり取り」のあるプレゼンの方が聞き手も能動的に参加できます。

さらに、「質問を投げかけてくるプレゼンか」と分かれば、聞き手は自然と緊張して集中力が上がります。

インタラクションは入れるようにしてるよ!

という方は、きっとプレゼン上級者でしょう。

しかし、たくさんのプレゼンをこなしたり、オンライン発表に適応していくうちに、インタラクションをサボってはいないでしょうか?

これは筆者も耳が痛い話です…。

なので、今日から心機一転して、7分ごとにインタラクションを入れてみましょう!

インタラクションの方法は簡単です。

質問を投げ掛ければOK。

ただ、質問の仕方は気をつけてくださいね。

出来ればクローズドクエッションにしましょう。

横文字多いな。。クローズドクエッションって?

クローズドクエッションとは、「はい or いいえ」で答えられる質問です。

反対のオープンクエッションとは、例えば「最近どう?」のような「はい or いいえ」で答えられない質問です。

「はい」か「いいえ」で答えることが可能な質問

文で答える必要がある、解答の自由度が高い質問

もし、あなたが聞き手で、プレゼンターに

「少子化ってどう思う?」

とオープンクエッションをされたとしましょう。

突然、質問を振られても構えていなければ答えにくいですよね。

とても優秀な人が聞き手なら大丈夫なのでは?というと、そうでもありません。

聞き手が優秀であるほど、圧倒される答えが返ってくるかも。(それ自体は悪いことではないですが…)

もし、あなたの提案を上回る回答が出てきたら、その後すごく話しにくくなりそうですよね。

つまり、クローズドクエッションなら「インタラクションを入れつつ、プレゼンの主導権を握り続ける」ことができるんです!

さらに、インタラクションを入れる時のポイントをもう一つだけ。

質問相手は名指ししましょう。

全体に問いかけてもいいのですが、「誰かが答えてくれるだろう症候群」の日本人にはキツイです。

前述したように、インタラクションは「対話」です。

誰に「対」して「話」しているのか明確にするべきです。

名指しされれば「何かしら答えよう」と思ってもらえます。

クローズドクエッションであれば、「はい」か「いいえ」と言えば済むので、負担もかかりません。

次のプレゼンで、インタラクションを取り入れてみるのはいかがでしょう?

・クローズドクエッションをする

・質問相手を名指しする

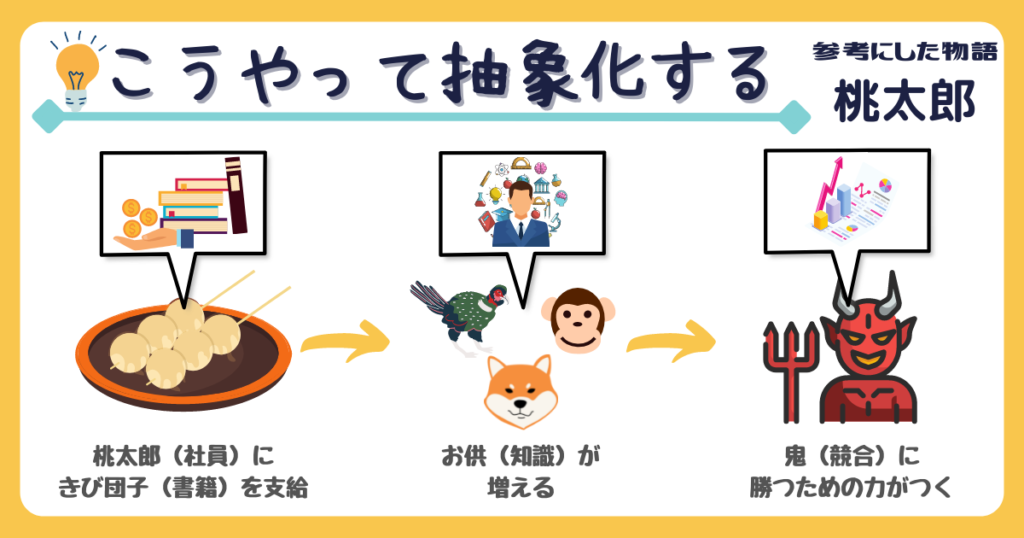

プレゼンを抽象化する

これは少し難易度が高めです。

要約すると、7分ごとに「誰でも知ってる物語でいうと」を示して、聞き手を迷子にさせない方法です。

はい???

まず、プレゼン内容全体を俯瞰して、ストーリーを思い浮かべます。

そのストーリーに近い既存の物語を探してみましょう。

例えば、こんなプレゼンをしたいとしましょう。

・ビジネス書籍の購入費用を負担を提案

・ビジネス書籍の有用性を提示

・競合に勝てる力がつく

このプレゼンを「桃太郎」に当てはめてみます。

ビジネス書は「きびだんご」です。

きびだんご(ビジネス書)を無償で渡すことで、お供(知識や見解)を増やしてもらいます。

これによって、鬼退治(競合撃退)のための準備が整うわけです!といった流れを示すことができます。

桃太郎を題材としたことで、少し好戦的になってしまいましたね…。

しかし、このようにストーリーに当てはめることで、プレゼン後も聞き手は内容を思い出しやすくなります。

プレゼンを作りながら「どの昔話に当てはめられるかなぁ」と意識してみると、自然に思いつくようになってきます!

もちろん過去に披露したプレゼンに物語を当てはめてみるのもいいでしょう。

ストーリーに当てはめて「今ココですよ〜」という標識を7分ごとに提示することで、聞き手が迷子になるのを防ぐことができます。

「面白いな」と思っていただけたら、ぜひ実践してみてくださいね!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

今回は、長めの発表を行う人向けに心理学的なアプローチをお話ししていきました。

一つでも使えそう!と思ったものはありましたか?

では、本日のまとめです!

基本 聞き手が集中力はたった7分

初級 カラー反転スライドで変化を作る

中級 インタラクションで参加型にする

上級 既存のストーリーに当てはめる

突飛なことをする必要はありません。

「面白いことを言わないといけない」とか「斬新なことをしないといけない」と考えず、今回紹介した方法を取り入れてみてください♪

大切なのは、7分という時間を意識すること。

そうすれば、あなたのプレゼンはより一層魅力的になるはずです。

ではまた!